日本人とさまざまな鳥とがおりなす世界をお楽しみください。

|

アイヌの守り神 アイヌの人たちにとって、シマフクロウは村を守る神(カムイ)として神聖な鳥です。 |

|

鷹匠(たかじょう) 東北地方の山中で、クマタカで猟をする鷹匠。ノウサギは、気配を感じて一目散に逃げていき、キツネも震えています。 |

|

北帰行 オオハクチョウの群れが北へ渡っていくと、もうすぐ春がやってきます。 |

|

ライチョウ 一年を通して高山に暮らしています。雪が降る頃に真っ白な冬羽に変わります。 |

|

托卵(たくらん) カッコウに托卵されたオオヨシキリ。そうとは知らず、懸命に「我が子」に餌を与えます。 |

|

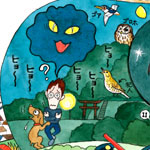

聞きなし6態 意味のある言葉に置き換えると、鳥の鳴き声が覚えやすくなります。 ■ サンコウチョウ「ツキ ヒー ホシ ホイホイホイ」 ■ イカル「しろく にじゅうし」 ■ ホオジロ「一筆啓上仕り候」 ■ ツバメ「土食って 虫喰って シブーイ」 ■ フクロウ「糊つけ干ぅせー」 ■ コジュケイ「チョットコイ チョットコイ」 あなたには、どう聞こえますか? |

|

偽傷行為 コチドリが小さなヒナを守るため、わざと体が傷ついたフリをして敵の気をそらしています。 |

|

モズの早贄(はやにえ) モズ類には、トカゲやカエルをテリトリーの木の枝に刺す習性があります。何のために行うのか、理由はよくわかっていないようです。 |

|

畑で虫追いまつり トラクターで土を耕すと虫が飛び出るので、サギ類(アマサギ、アオサギ、コサギ、ムクドリ)がトラクターの後を追っています。 |

|

雁(かり)が渡る 空に雁が飛んでいく様は何とも情緒的。花札にも「芒(すすき)に雁」の札があります。 |

|

日本三大テノール!? コマドリ(左)、オオルリ(中央)、ウグイス(右)は、美しい鳴き声から「日本三鳴鳥(にほんさんめいちょう)」と呼ばれます。 |

|

似ていない? 折り紙といえば鶴ですが、実際の形はタンチョウとは似ていないかも。 |

|

オシドリ夫婦、実は… 結婚式でのお祝いの言葉として「鴛鴦の契り(えんおうのちぎり)」というのがあります。おしどり夫婦として幾久しく仲良くという意味ですが、本当のオシドリは毎年相手を変えるという生態をもっています。 |

|

ドバトの由来 お堂にいるハト → 堂バト → ドバト という名前になったというのが有力な説です。 |

|

国鳥だけど… キジは日本の国鳥ですが、狩猟鳥でもあります。 |

|

トンビに油揚げさらわれる 大切なものをふいに横取りされてあっけにとられること。お花見をしている女の子は、おにぎりを持っていかれてしまいました。 |

|

鵜飼(うかい) 大昔からある伝統的な漁のスタイル。ウ(ほとんどがウミウ)を使って、主にアユを捕まえます。鵜匠(うしょう)の手綱さばきとかがり火で観光鵜飼も盛んにおこなわれます。 |

|

源平の合戦 源平の合戦場となった一ノ谷(現兵庫県)。源義経は、ヒヨドリが渡る急坂の断崖を馬で駆け降り、奇襲を成功させます。この「鵯越(ひよどりごえ)」によって、平家は大きな痛手を負いました。 |

|

ウグイスは何色? 梅にウグイスといいますが、枝先で目白押しになっている、きみどり色の鳥はメジロ。実際のウグイスは、やぶの中に潜む茶色系の地味な鳥です。 |

|

ヒトとの共生 ツバメは人と共生してきた代表的な鳥です。昔から、ツバメが巣を作るとその家は繁栄するといわれてきました。 |

|

スーパーモデル 日曜カメラマンのトップスターの座は、何といっても街の中のカワセミでしょう。 |

|

一生懸命作ったのにー 隣の電信柱でハシブトガラスが鳴いて(泣いて?)抗議をしていますが、電線に巣を作られると漏電や停電の原因となるため、管理する側は撤去することになるわけです。最近の街のカラスの巣材は針金ハンガーを利用することが多いようです。 |

|

VIPの行進 カルガモは一般的に一年を通して見られる鳥ですが、東京都心で親子が道路を渡ってお引っ越しをする時は、日本中が大騒ぎ! |

|

よだかの星 宮沢賢治の作品。何とも悲しく、心にしみる物語です。 |

|

「鵺(ぬえ)の鳴く夜は

恐ろしい」 映画のキャッチコピーになったこともある「鵺の声」。繁殖期のトラツグミは夜中に気味の悪い声で鳴くため、化け物と間違えられます。 |